Deskriptiv-ökologische, epidemiologische Untersuchung zu anthropogenen Faktoren im Distributionsmuster der Bronchialkarzinome im Saarland 1967 – 2020

Cluster maligner Erkrankungen der Lunge und Bronchien ICD-10 C33-34 im ehemaligen saarländischen Steinkohlen-Bergbaurevier

Zeitaufgelöste Radon-Messungen in Innenräumen mit Schwerpunkt in der Bergbaugemeinde Quierschied – von Dr. Karl-Michael Müller

Zusammenfassung: Dem Saarländischen Krebsregister wurden im Zeitraum von 1967 – 2020 zusammen 39.917 (Männer: 30.365, Frauen: 9.552) Neuerkrankungen an Lungenkrebs gemeldet. Das saarländische Krebsregister erfüllt die international geforderten Qualitätsstandards eines epidemiologischen Krebsregisters. Das Saarland führt bei Lungenkrebserkrankungen „ICD-10 C33-C343“ bei beiden Geschlechtern anhaltend die Morbiditätsstatistik des Bundes mit an.

Lungenkrebserkrankungen gehören als multikausal bedingte Erkrankungen trotz neuer Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten zu den Tumorleiden mit einer niedrigen Überlebensrate sowie einer hohen Mortalität. Präventive Ansätze abgeleitet aus der Ursachenforschung besitzen daher höchste Priorität. Rauchen ist der primäre ätiologische Faktor für die Entwicklung eines Bronchialkarzinoms. Radon in Innenräumen gilt international als zweithäufigste Ursache. Bei Nichtrauchern wird die Radon-Exposition in Innenräumen als Hauptursache gesehen. Die meisten Erkrankungen an Lungenkrebs stehen im Zusammenhang mit der kombinierten Exposition von Rauchen und Radonexposition.

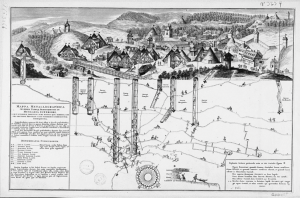

Anlass der Untersuchung ist die geplante Flutung des gesamten saarländischen Berggebäudes und die Frage nach einer Gesundheitsgefährdung der von der Flutung betroffenen Bevölkerung durch Radioaktivität. Die bekannten Folgen einer Flutung sind: Bergschäden durch Hebungen, Beeinträchtigung durch Erderschütterungen, Verunreinigung von Trinkwasser, Beeinflussung alter Schächte des oberflächennahen Abbaus und verstärkte Ausgasungen von Methan und Radon. Die Veränderungen in und am Berggebäude erleichtern die Gasmigration und führen zu einer nachhaltigen Steigerung der bereits durch den stillgelegten Steinkohlenbergbau vermehrten Ausgasung von Methan und advektiv des radioaktiven Edelgases Radon.

Konsekutiv ist von einer Zunahme von Radonkonzentrationen in Innenräumen der dem Berggebäude aufsitzenden Häuser auszugehen.

Die Frage nach dem « Status quo » und der zukünftigen Entwicklung ist für die nachfolgenden Generationen im ehemaligen Steinkohlenförderland Saarland von großer Bedeutung. Obwohl die Radonproblematik – insbesondere im Zusammenhang mit der Steinkohlenförderung – seit den 1980er Jahren bekannt ist, mangelt es bisher an effektiven Maßnahmen zur Reduktion der Exposition.

Insbesondere im Nachbergbau sollten internationale Maßstäbe (WHO) zu Grenzwerten zum Ansatz kommen. Strahlenschutz ist nur so gut, wie er gelebt wird. …

Die Kurzversion/Vollversion kann beim Autor unter radonsaarland@gmail.com angefordert werden“.